電力結構

台灣的電力結構為何?

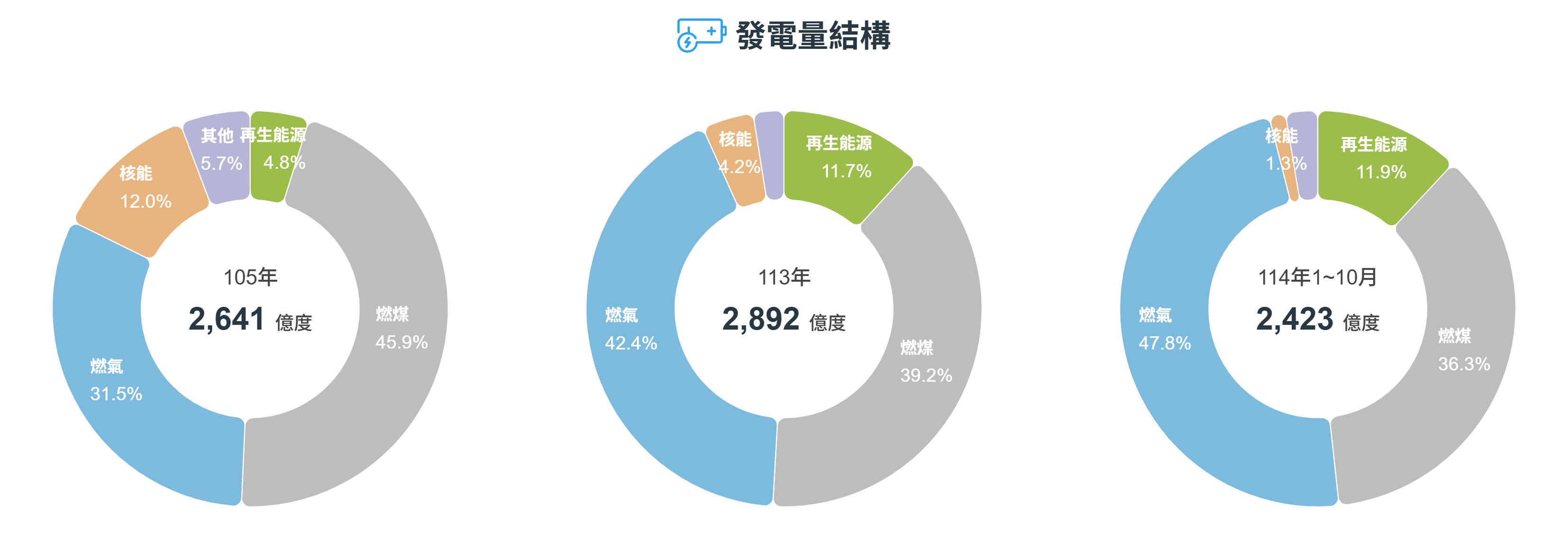

113 年全國總發電量為 2,892 億度,較 112 年增加約 67 億度,增幅 2.3 %。其中,燃煤發電占比 39.2 %,燃氣發電占比 42.4 %,再生能源發電占比11.7 %,核能發電占比4.2%。再生能源發電量較 112 年增加 69 億度,顯示再生能源發展有所進展。

資料來源:經濟部能源署能源統計專區

以氣代煤

(增加燃氣、取代燃煤)

以歷年能源統計數據來看,燃煤量逐漸減少,燃氣量逐漸增加,未來燃煤機組將逐步汰換,改建為燃氣機組,以減少溫室氣體排放量。

資料來源:台灣電力公司「歷年發購電量及結構」

拓展綠能

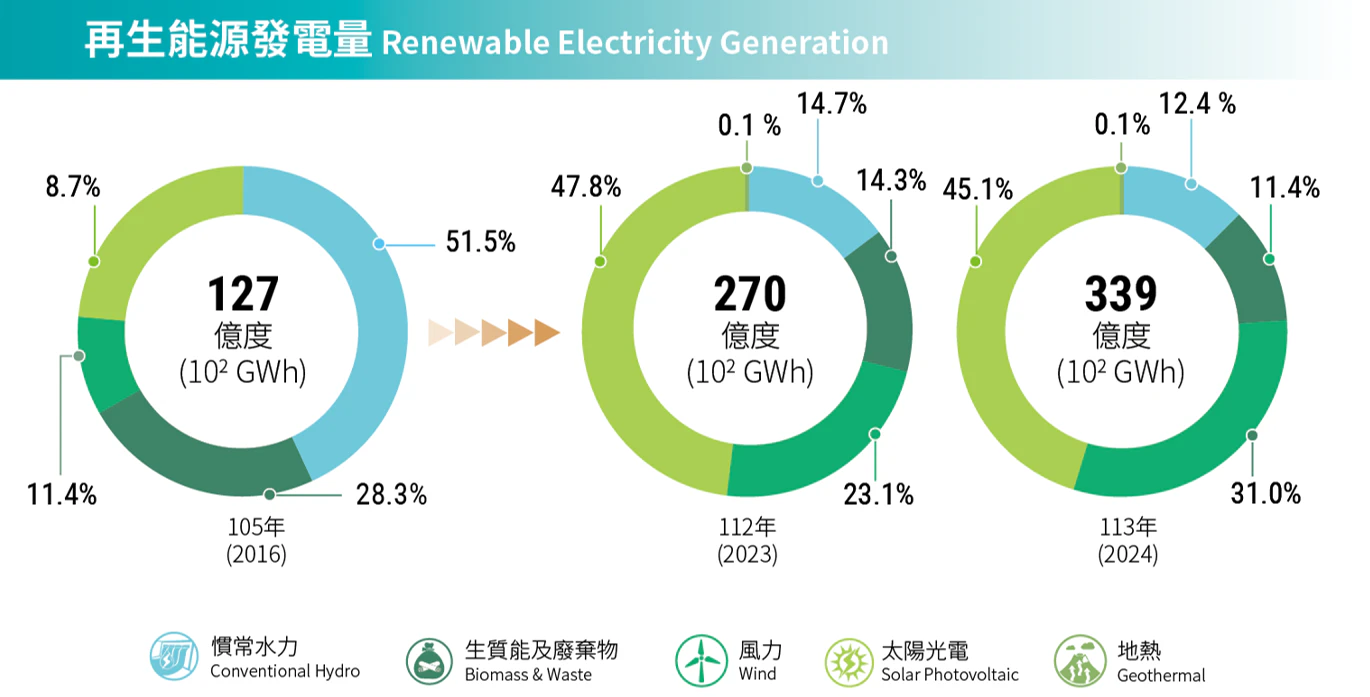

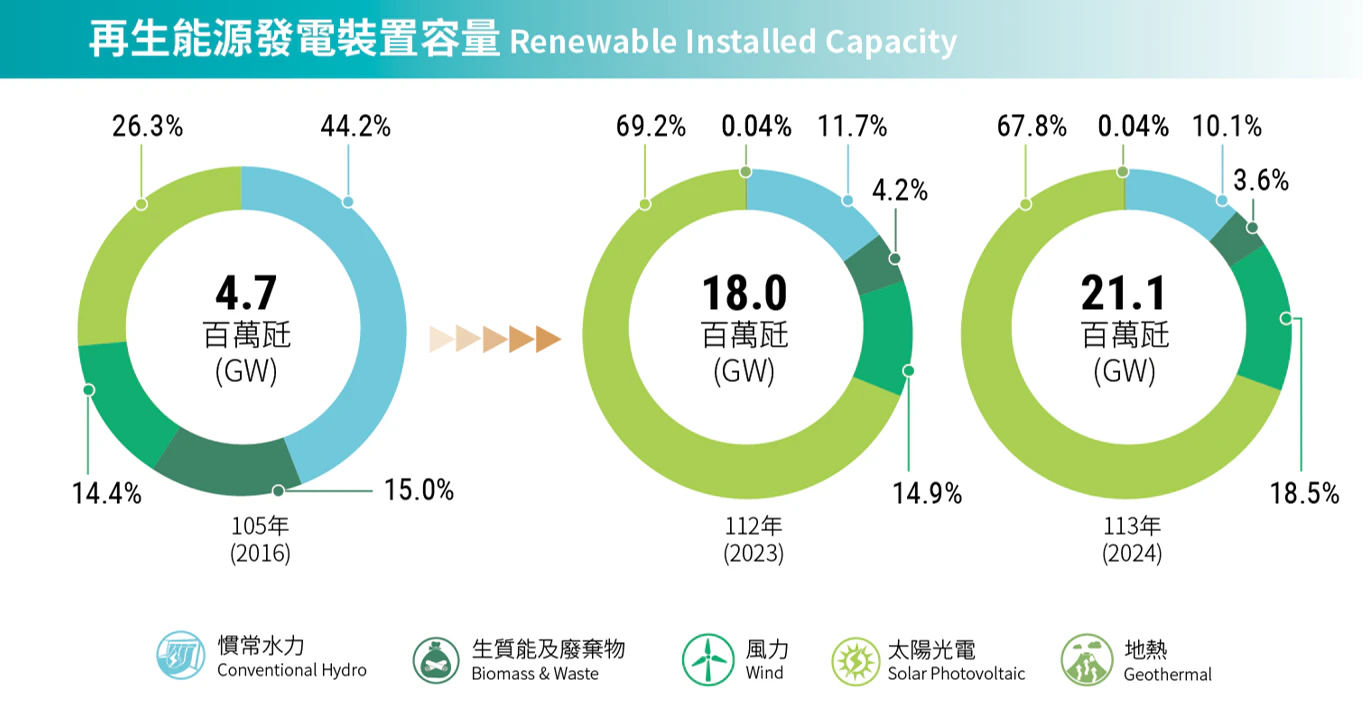

台灣正積極推動再生能源發展,為了降低對化石燃料的依賴並減少溫室氣體排放,政府大力投入太陽能、風力、水力、海洋能等綠色能源的建設與研發。同時,也推動儲能系統與提升電網韌性(詳情請見「關鍵議題-穩定電力」),提升電力調度的彈性與穩定性。這些努力不僅有助於能源轉型,也朝向永續發展與淨零碳排的目標邁進。

資料來源:經濟部能源署「113年發電概況」、「113年發電裝置容量概況」、「113年能源統計手冊」

未來再生能源供給面的規劃為何?

太陽光電:在未來115年到124年,我們以每年要增加2GW的太陽能發電量為目標。首先從建築物的屋頂開始,根據113年的《再生能源發展條例》第12-1條更規定,新蓋的大型建築物一定要裝設太陽能板。至於地面的太陽能板,我們會優先選擇對環境影響最小的地方,例如一些使用率低的土地,或是可以同時做其他複合式用途的土地。

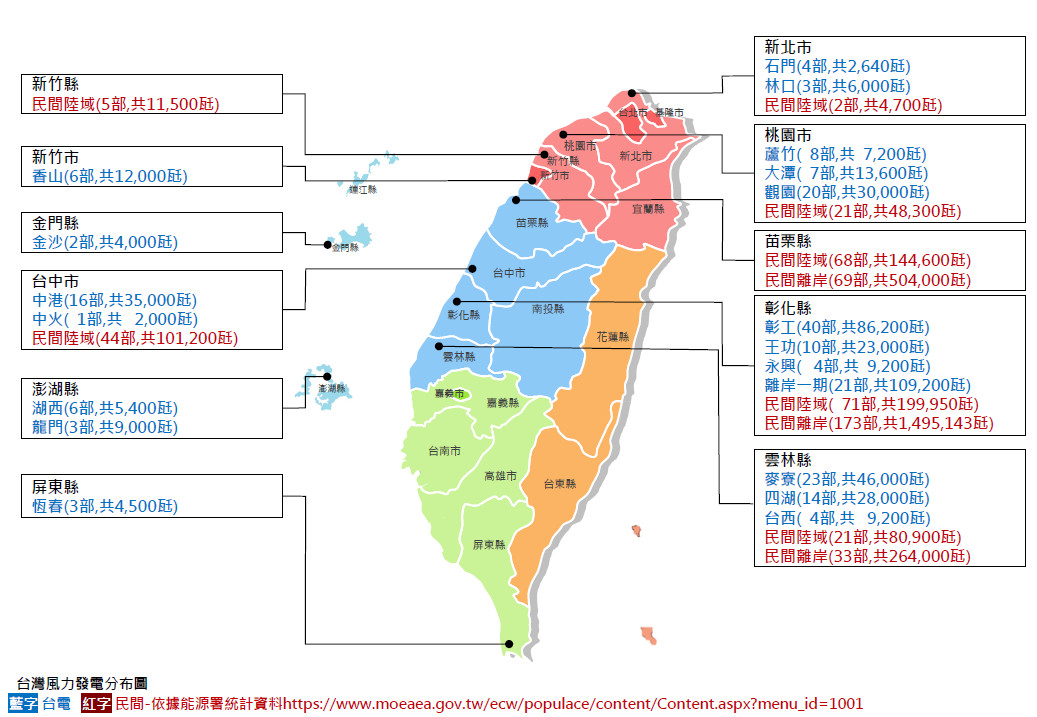

風力發電:經濟部規劃從115年到124年,每年要增加150萬瓩(1.5GW)的風力發電,讓大家清楚知道未來會需要多少離岸風電,這樣相關產業才能提前做好準備。這個計畫分成「先示範、次潛力、後區塊」三個階段來進行,目前正在進行第2期的開發,同時也在規劃第3期的細節。

現有風力分布圖

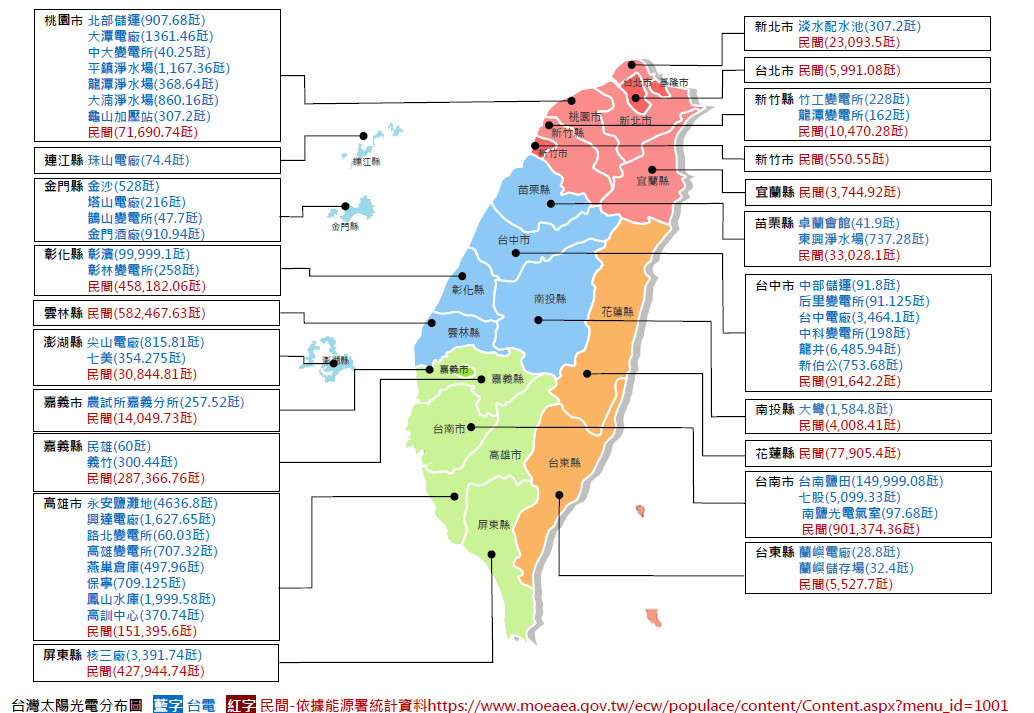

現有光電分布圖

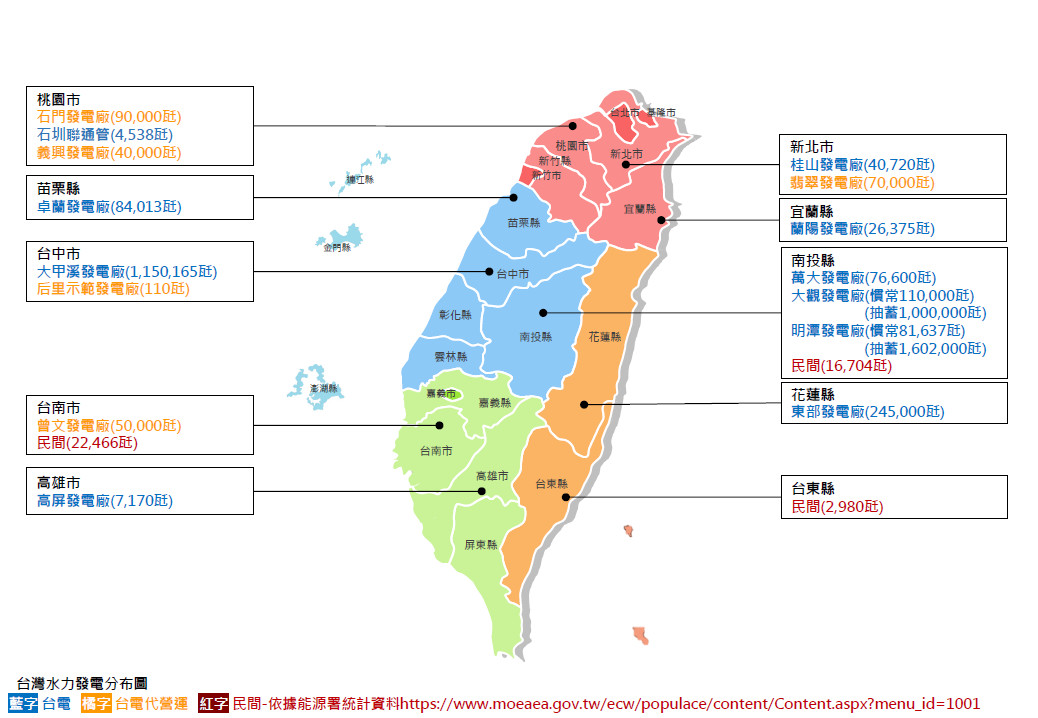

現有水力分布圖

圖片來源:台灣電力公司「再生能源發電概況」

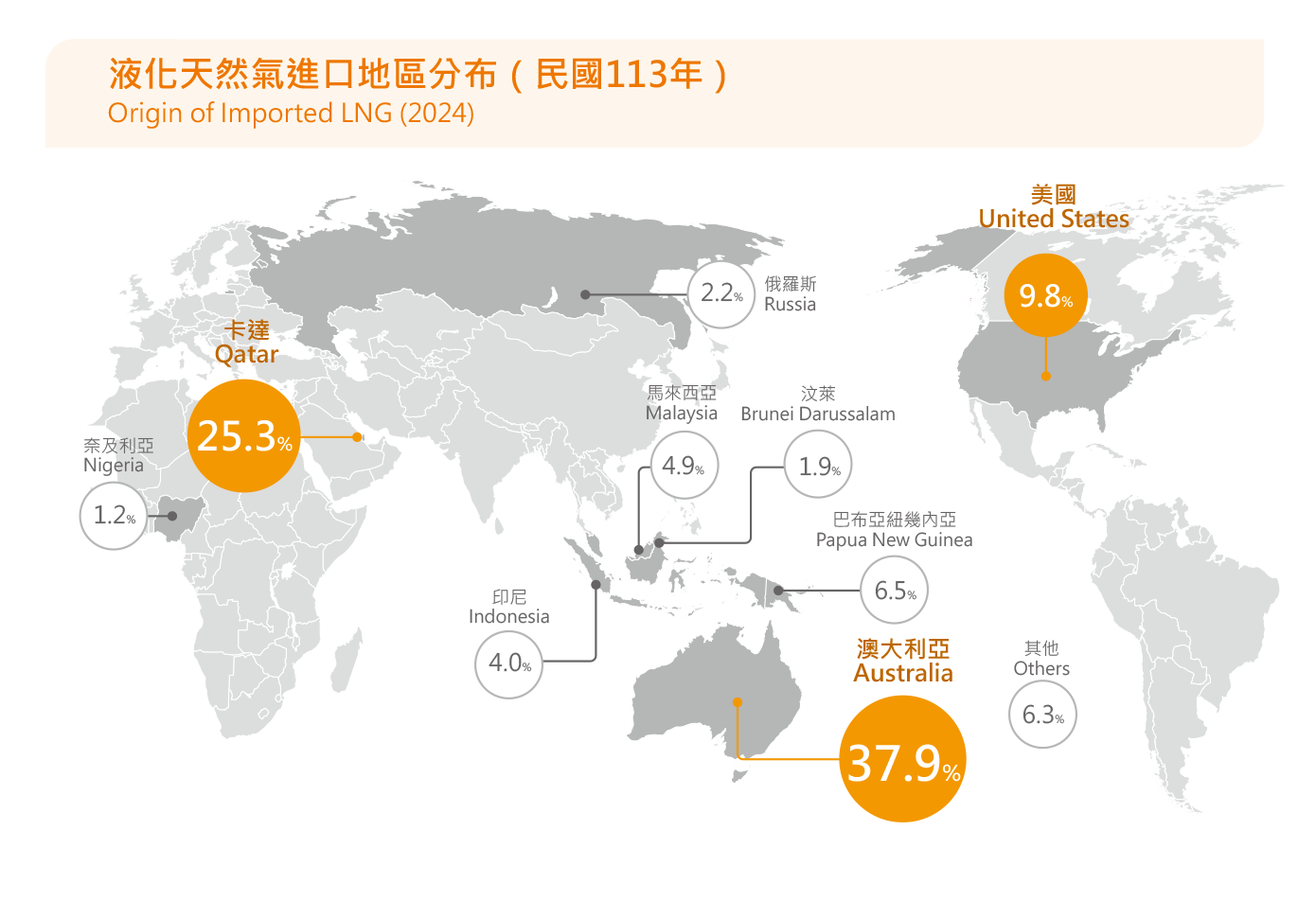

我國液化天然氣進口來源多元化

我國約99%天然氣供應仰賴國外進口之液化天然氣,依據經濟部能源署「能源統計手冊」之統計數據,我國液化天然氣來源遍及中東、東南亞、澳大利亞、美洲、非洲及歐洲等地,透過分散購氣來源,可確保天然氣穩定供應。113年我國液化天然氣進口量為2,113萬公噸,主要來源包括澳大利亞(37.9%)、卡達(25.3)與美國(9.8%)。

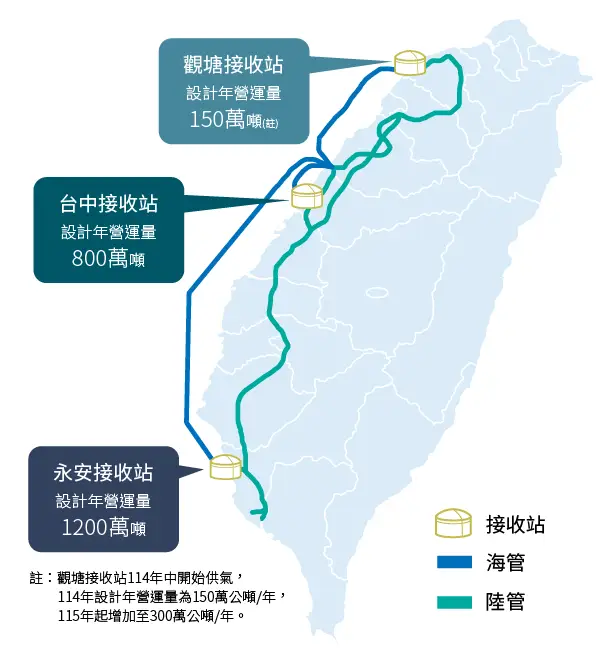

我國北、中、南皆有接收站,可分區供氣

進口之液化天然氣會由接收站進行卸收,再依市場需求量,將液化天然氣轉為氣態,透過管線系統輸送至用戶端。為配合能源轉型及國內天然氣需求成長趨勢,我國持續新增與擴建天然氣相關輸儲設備,觀塘(第三)天然氣接收站已於 114 年中開始供氣,屆時北中南 3 座接收站可達分區供氣,並藉由既有「8 字型」海陸輸氣管網相互輸轉、備援,提升供氣安全及穩定性。

液化天然氣接收站的「年營運量」是指該接收站一年實際處理的天然氣數量,「年營運量」的上限需綜合考量進港天候條件以及設備狀況等因素;而「設計營運量」則是指該接收站依設計每年最多可以處理的天然氣數量。「接收站負載率」就是將「年營運量」除以「設計營運量」,以此來衡量該接收站目前運作的飽和程度。「接收站負載率」越高,操作風險也越高。

為因應我國能源轉型與天然氣用氣需求持續成長,永安、台中與觀塘天然氣接收站合計設計年營運量114年為2150萬公噸。根據近年數據(110 至 113 年),天然氣接收站平均負載率達約120%,顯示設備長期處於超載狀態。為提升供應韌性及降低操作風險,我國積極推動觀塘(第三)接收站及洲際接收站新建、台中及永安接收站擴建計畫,整體設計營運量預計可達 3700萬公噸/年。屆時,接收站平均負載率預估可降至約 80%,除可有效分散供應壓力,也將實現北、中、南三區接收站分區供氣目標,強化輸氣管網備援能力並降低系統風險。

114年設計年營運量

資料來源:台灣中油全球資訊網