能源情勢與現況

台灣各類能源發電裝置容量

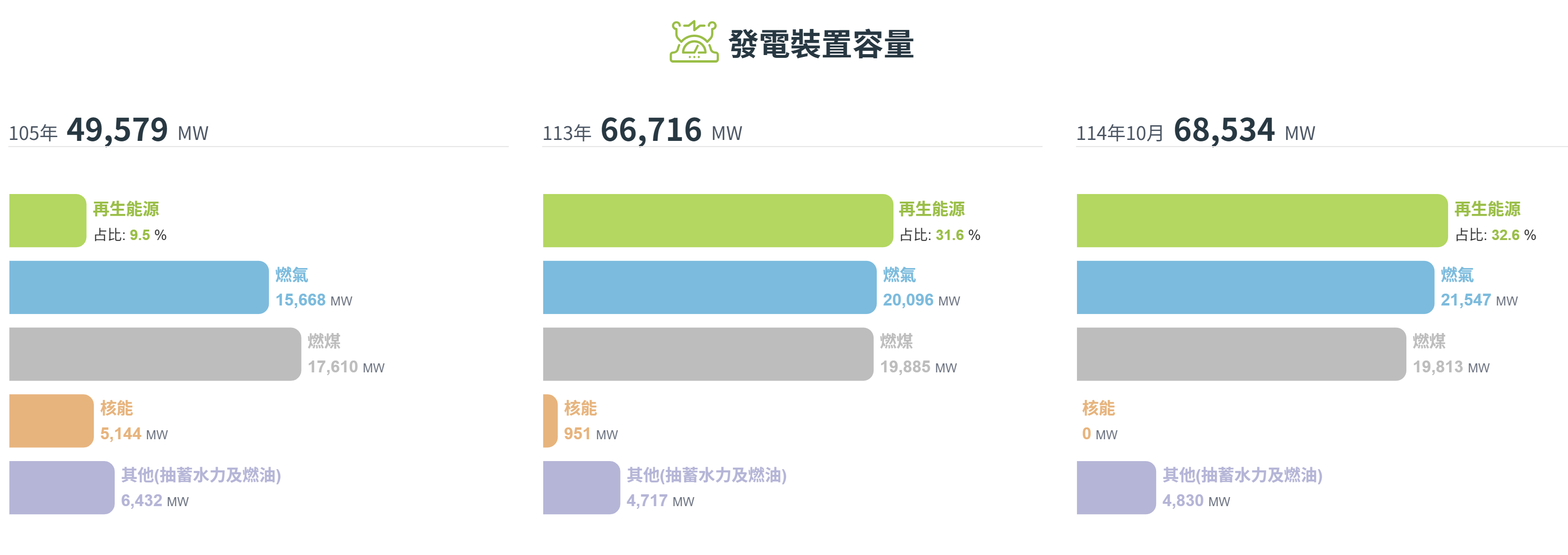

為呈現我國電力供給系統中各類燃料使用情形,可透過歷年發電裝置容量變化,觀察各種發電方式所能提供之最大發電能力(單位:MW) 。自105年起至113年,我國總發電裝置容量由49,579 MW增至66,716 MW。其中,以再生能源及燃氣機組之增幅最為顯著,核能發電則大幅下降。

再生能源裝置容量由105年的4,726 MW,顯著提升至113年的21,067 MW,顯示我國大力發展太陽光電與風力發電。同時,燃氣發電裝置容量亦由105年的15,668MW,增至113年的20,096MW,顯見天然氣已成為我國推動能源轉型之重要橋接能源。

另在核能部分,隨著相關機組依規定逐步除役,核能裝置容量已由105年的5,144 MW,至113年減少為951 MW,並於114年5月後全數停止商轉使用。整體而言,我國電力系統正朝向「多元綠能、以氣代煤」的方向邁進。

裝置容量(Installed Capacity)與發電量(Electricity Generation)是電力產業中常見但意義不同的兩個指標:

裝置容量指的是發電設備在理想狀態下,能夠同時全力運轉時可達到的最大發電功率,單位通常為瓩(kW)、百萬瓦(MW)或吉瓦(GW)。

例如:一座太陽能電廠標示裝置容量為1MW,代表在最佳條件下,這座電廠每小時最多可發1MW的電力。

發電量指的是發電設備在一段時間內實際產生的電能,單位通常為度(kWh)或百萬度(GWh)。

例如:一座1MW的太陽能電廠一年下來實際發出的總電量,才是發電量。

因此,裝置容量僅代表最大理論發電能力,不等於實際能發多少電。發電量則受到天氣、日照、設備效率、維護狀況等多種因素影響,通常遠低於裝置容量的理論最大值。

而再生能源的「容量因數」指的是發電設備實際發電量與其理論上全年滿載可發電量的比值,不同類型的再生能源因自然條件差異,容量因數各有不同。例如,太陽能受限於日照時間與天氣,台灣平均容量因數僅約14%,風力發電則約為27%,而傳統核能、燃煤等機組則可達60%到90%以上。這代表,即使太陽能或風力的裝置容量(設備標示的最大發電功率)很高,實際一年下來的發電量往往遠低於理論最大值。

因此,再生能源裝置容量與實際發電量間的差異,主要就是由各種能源的容量因數高低所造成,這也是為什麼不能單看裝置容量來評估再生能源的發電貢獻。

註:發電裝置容量係指「併網量」。

資料來源:經濟部能源署「發電裝置容量」

再生能源發電裝置容量

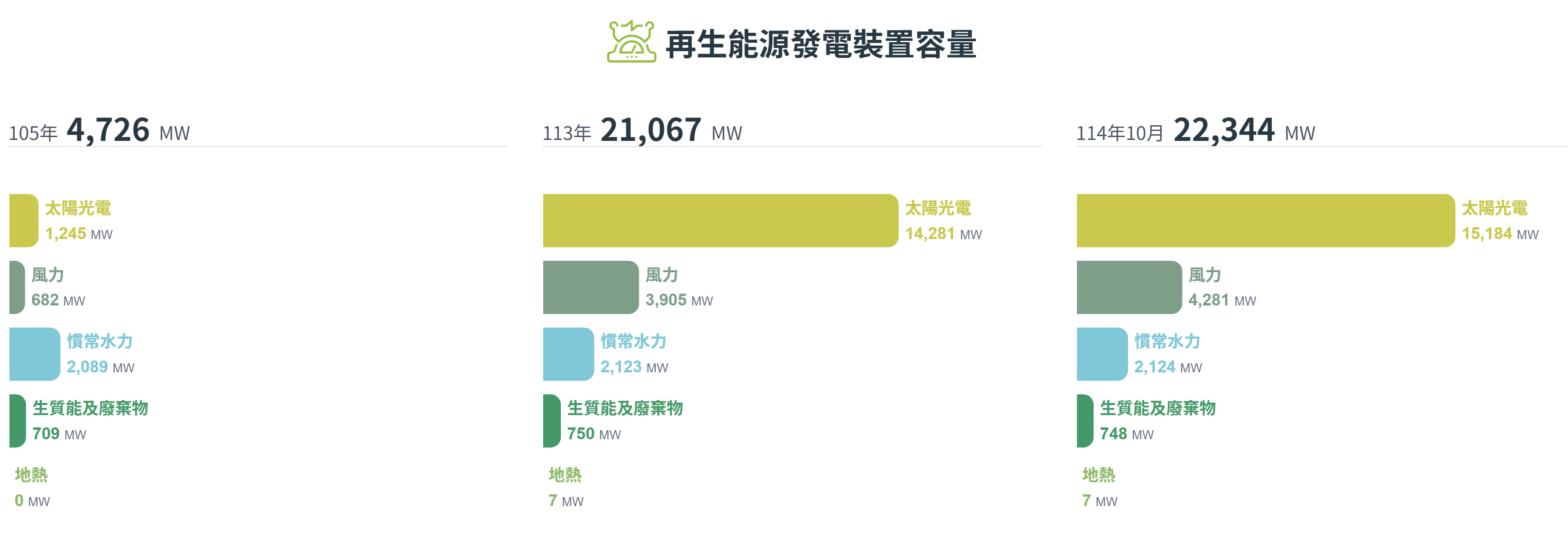

台灣不同再生能源發電的設置情形,可以用再生能源發電裝置容量在不同年份的變化,也就是各種綠色能源(如太陽能、風力、水力等)的發電能力來表示。從 105 年 到 113 年,台灣的再生能源裝置容量從 4,726 MW 增加到 21,067 MW,成長超過 4 倍,顯示政府大力發展綠能發電。

其中,太陽能發電成長最快,從 105 年的 1,245 MW(26.3%)增加到 113 年的 14,281 MW(67.8%),占比明顯提高,顯示太陽能發電已成為台灣綠電發展的核心之一。風力發電也從 682 MW(14.4%)增加到 3,905 MW(18.5%),成為第二大綠能來源。

這張圖說明,台灣的再生能源發展以太陽能為主,風力次之,而水力與其他再生能源的成長較少。未來,隨著技術進步與政策支持,台灣將逐步提升綠能發電的比例,減少對燃煤與天然氣的依賴。

註:發電裝置容量係指「併網量」。

資料來源:經濟部能源署「再生能源發電裝置容量」

各種能源的發電占比分別為多少?

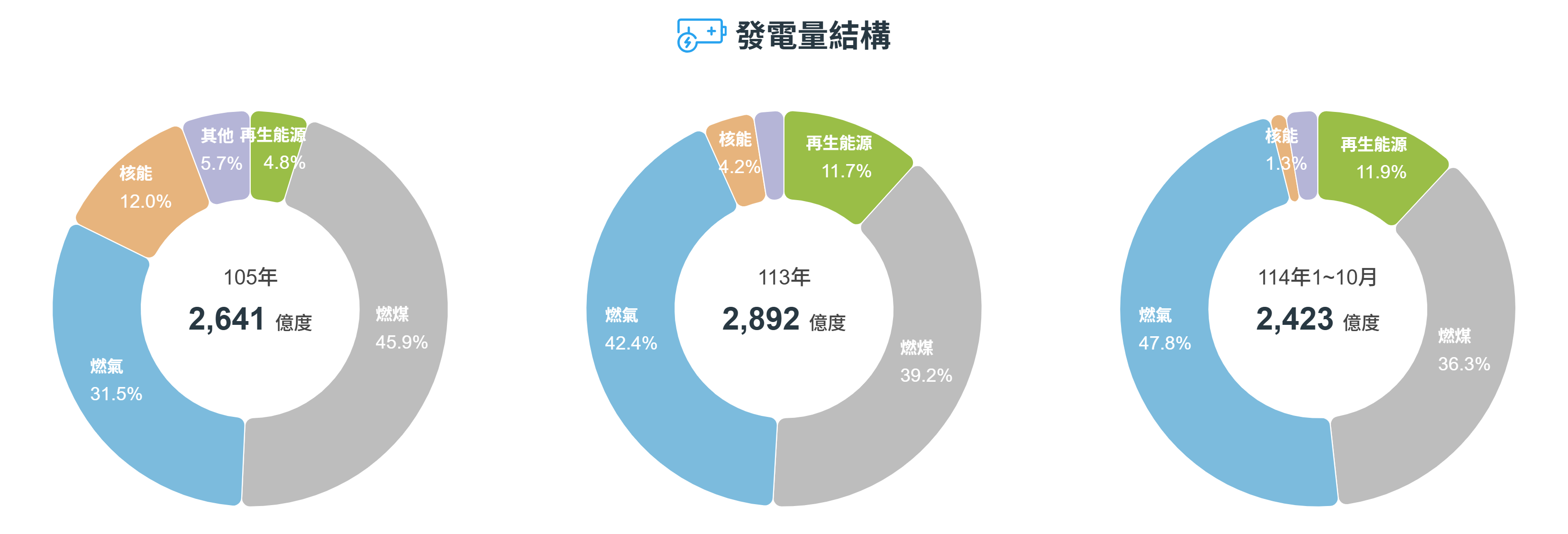

台灣各種能源的發電量可以用不同年份的發電量結構來看出不同能源的增減狀況,各種發電方式所占的比例代表的重要性。從 105 年到 113 年,台灣的總發電量從 2,641 億度電 增加到 2,892 億度電,而發電的能源組成也發生了變化。

再生能源發電比例大幅成長! 在 105 年時,再生能源只占 4.8%,但到了 113 年,已經提升到 11.7%,顯示太陽能與風力發電,為再生能源發電主力。與此同時,燃氣發電比例也從 31.5% 增加到 42.4%,成為台灣主要的發電方式之一,燃煤發電的比例從 45.9% 降到 39.2%,顯示台灣已透過以氣代煤,逐漸減少對燃煤的依賴。

資料來源:經濟部能源署「發電量結構」

不同再生能源的發電占比分別為多少?

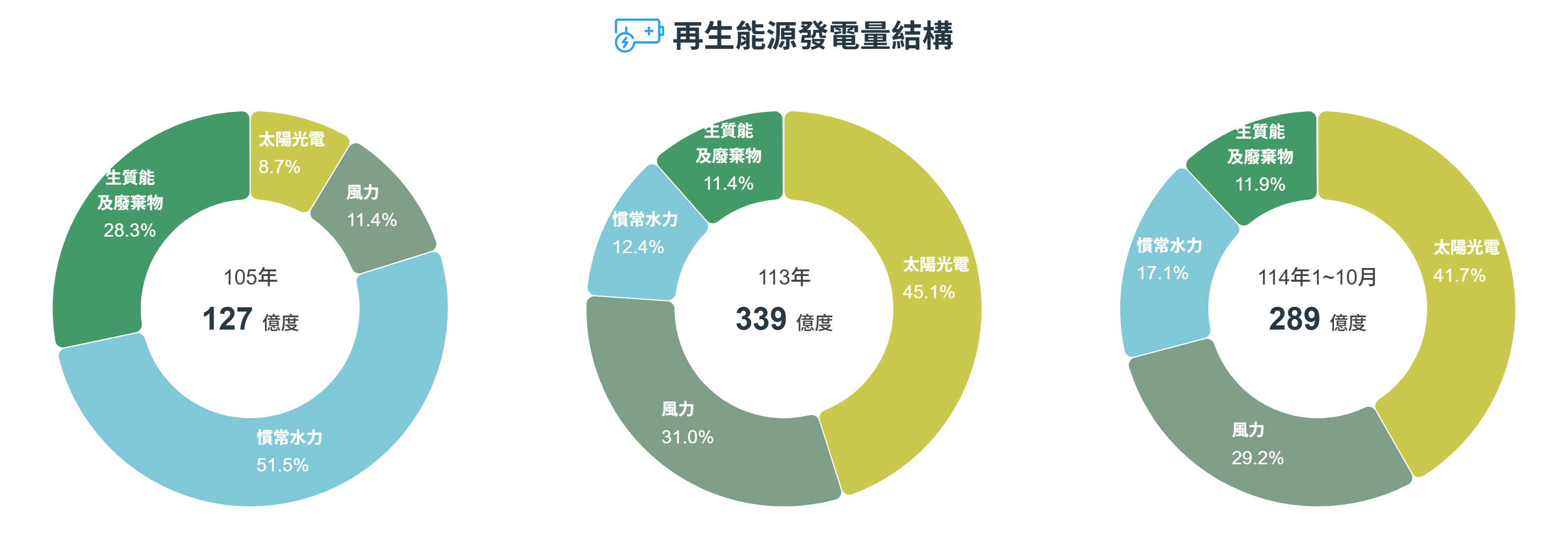

進一步檢視台灣歷年再生能源發電量結構,也就是太陽能、風力、水力等再生能源的發電比例變化。從 105 年到 113 年,再生能源的總發電量從127億度 增加到339億度,成長超過2.6倍,顯示再生能源發電能力大幅提升。

發電比例變化顯著! 105 年時,水力發電占 51.5 %,是再生能源的主要來源,但到了113 年,比例降到 12.4 %,表示其他再生能源的發電能力已超越水力。太陽能發電的成長最明顯,從 8.7 %增加到 45.1 %,成為目前再生能源發電主力。風力發電也從 11.4 % 提升到 31.0 %,顯示風能技術的發展讓發電量大幅增加。

由這張圖顯示,生質能 生質能 生質能_固態:指生質物(如農林資源、有機剩餘資源)直接利用或轉換成固態均質燃料,可用於發電或熱利用。常見固態生質燃料包括木屑、蔗渣、稻稈、木質顆粒等。

生質能_氣態(沼氣):指生質有機廢棄物、廢(污)水或污泥,透過生物厭氧消化處理後產生可燃性氣體(沼氣),沼氣經純化後可應用於發電系統。資料來源:再生能源資訊網

經濟部能源署能源統計月報 及廢棄物發電的比例從 28.3 %減少到 11.4 %,台灣的再生能源發展已經逐步轉向太陽能與風力發電為主,未來隨著技術提升與政策支持,這兩種能源的比例可能會繼續成長。

資料來源:經濟部能源署「再生能源發電量結構」

再生能源推動現況為何?

太陽光電推動策略

我國將「多元綠能」發展視為能源轉型之核心,已規劃優先建置技術已成熟的太陽光電及離岸風電,並積極布局地熱及小水力等多元綠能。其中太陽光電持續以屋頂型優先推動,地面型以不適農作土地及複合利用為主,截至114年10月併網量15.18GW。

太陽光電設置量

資料來源:經濟部能源署能源統計月報

水力發電 水力發電 指利用水道、圳路、管渠或其他水力用水以外用途之水利建造物之原有水量及落差,以直接設置或另設旁通水路設置之方式,轉換非抽蓄式水力為電能,且裝置容量未達二萬瓩之發電方式。 資料來源:再生能源發展條例第三條第一項第七款 推動策略

我國水力發電將朝向以推動環境友善的小水力為主,截至114年10月慣常水力併網量為2,124MW。從105至113年,我國慣常水力裝置容量已成長34MW,將持續透過潛力盤點及單一服務窗口等行政措施強化設置量能。

慣常水力 慣常水力 利用河川天然流量或調蓄流量發電,主要可分為川流量(不蓄水)、調整池式(短期蓄水)與水庫式(長期蓄水)三種形式。 資料來源:再生能源資訊網 設置量

資料來源:經濟部能源署能源統計月報

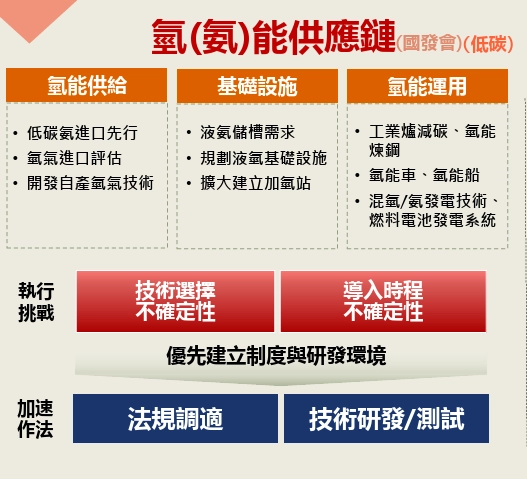

氫能是邁向淨零轉型的前瞻能源技術

氫能在我國運用主要以減碳為目的,目前國際主要應用於工業、運輸、發電等面向,我國以2050淨零排放為目標,其中氫能發電占全體電力供應比重達9~12%。

核能發電現況為何?

核能曾為台灣電力供應的重要來源之一。約在2000年前後,核能發電占比約為全國發電量的20%,代表每 100 度電中,就有 20 度來自核能。然而,隨著核電廠各機組屆齡除役,核能占比逐年下降,至2024年僅剩4.2%,2025年初更降至3.4%。2025年5月隨著核三廠二號機運轉執照屆滿並依法停機,台灣核電占比降為零。

台灣自 2016 年啟動能源轉型政策,規劃「減煤、增氣、展綠、非核」策略,為提升能源自主,推動多元綠能發展,除主力的太陽光電與離岸風電外,也積極布局地熱、生質能、小水力及海洋能,並強化儲能與電網韌性型。

核能歷年發電量

資料來源:經濟部能源署「113年能源統計手冊」

目前國內核電廠各部機組運轉執照均已屆期,依法停止運轉,進入除役階段。台電公司已於各核電廠運轉執照屆期3年前,向核安會提出各核電廠之除役計畫。核安會已完成各核電廠除役計畫的審查作業,並於108年7月核發核一廠除役許可,台電公司依除役計畫,進行核一廠除役相關作業。核二、三廠部分,仍須取得環境部核准的環境影響評估相關資料,經核安會確認符合規範後,方能核發除役許可。台電公司在未取得除役許可前,仍應依核二、三廠除役計畫推動除役相關準備工作,如輻射特性調查、用過核子燃料乾貯設施之興建規劃等,以順遂未來取得除役許可後之除役拆除作業。

此外,進入除役的機組狀態與運轉期間已有差異,與燃料及除役安全無關的設備未再維護,人力編制亦依除役需求調整。再者,核一、二廠用過燃料池已接近滿貯;核一廠已啟用室外乾式貯存設施,核二廠正在興建中;核三廠燃料池剩餘空間亦有限,無法支撐長期運轉需求。

核電廠用過核子燃料池貯存表

| 機組 | 商轉年 | 反應爐貯存數量(束) | 用過燃料池貯存數量(束) | 乾貯場貯存數量(束) | 總量(束) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 核一廠 | 一號機 | 67 | 0 | 3,054 | 392 | 6,874 |

| 核一廠 | 二號機 | 68 | 352 | 3,076 | 336 | 6,874 |

| 核二廠 | 一號機 | 70 | 624 | 4,808 | NA | 10,868 |

| 核二廠 | 二號機 | 72 | 624 | 4,812 | NA | 10,868 |

| 核三廠 | 一號機 | 73 | 0 | 1,879 | NA | 3,785 |

| 核三廠 | 二號機 | 74 | 0 | 1,906 | NA | 3,785 |

資料來源:核能安全委員會,統計至114年11月24日

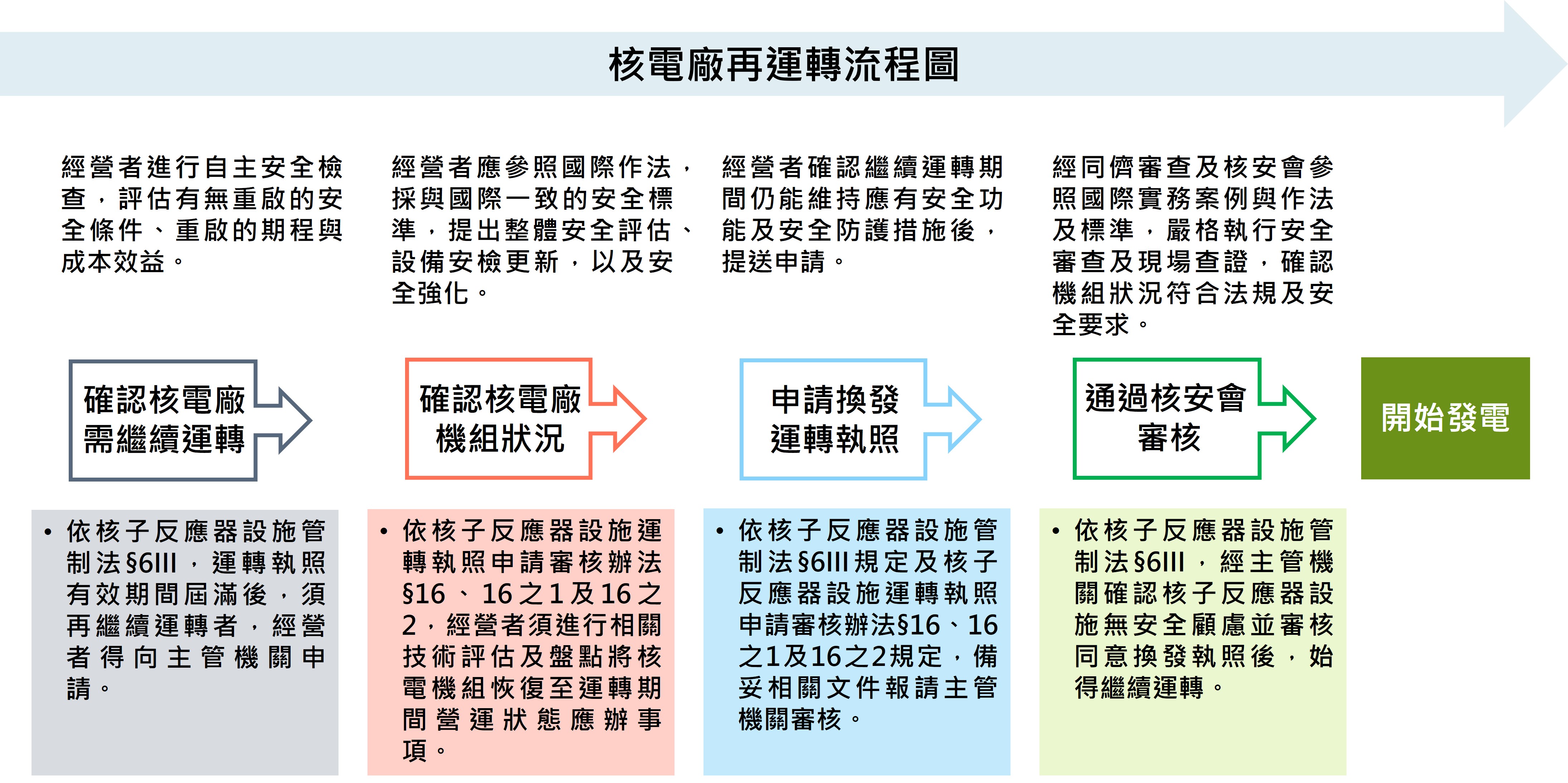

核子反應器設施管制法第6條修正條文,業經立法院三讀通過,並於114年5月23日經總統公布施行,修正執照屆滿前換照申請期限、執照屆滿後得申請換發執照、換照有效期限最長為20年。

政府針對核電秉持一貫立場,核電使用必須滿足「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」。

- 《核子反應器設施管制法》(簡稱核管法)規定內容

- 核電廠申請再運轉流程

- 若國內核電機組要再繼續運轉,台電公司需參照國際作法要求,採與國際一致的安全標準,進行整體安全評估、設備安檢及必要的更新,確認繼續運轉期間仍能維持應有安全功能,以及強化自然危害的防護能力。並依法規要求,提出申請及檢附法規所訂相關文件,送核安會審查。

- 核安會將參照國際實務案例與作法及標準,嚴格執行安全審查及現場查證,確認機組狀況符合法規及安全要求,才會同意換發運轉執照。

我國現行核子反應器 核子反應器 指裝填有核子燃料,而能發生可控制之原子核分裂自續連鎖反應之裝置。

核子反應器設施:指核子反應器與其相關附屬廠房及設備。 設施管制法及子法,針對核電廠興建、運轉及除役等不同階段訂有管制要求。

興建階段

- 於興建核電廠之前,台電公司應提出初期安全分析報告等相關應備文件,向核安會提出申請,經審核合於:(1)與原子能和平使用之目的一致。(2)設備與設施足以保障公眾之健康及安全。(3)對環境保護及生態保育之影響合於相關法令。(4)申請人之技術與管理能力及財務基礎等足以勝任其設施之經營等規定,發給建廠執照後,始得進行興建作業。

- 核電廠興建完成後,經核安會審核終期安全分析報告、興建期間檢查改善及系統功能試驗結果合格,始得裝填核子燃料。裝填核子燃料後,須依計畫逐步執行各項測試,確認機組設備功能運作符合要求,經核安會審查,合於規定,發給運轉執照後,始得正式運轉。

運轉階段

- 核電廠運轉期間,經營者應依法令規定及作業程序書,執行安全運轉作業,包括機組運轉操作及設備的維護測試、輻射防護、放射性物料管理、緊急應變、核子保防等。核安會亦會透過安全審查及駐廠視察、定期團隊視察、大修視察、異常狀況調查等各項視察,確認現場作業符合安全要求;若發現有偏差情況時,則會採取對應管制措施,要求檢討改善,以確保核電廠運轉安全。

- 核電廠運轉執照屆期後,若不繼續運轉,經營者應於預定永久停止運轉之三年前提出除役計畫,向核安會申請除役許可;其中,除役計畫環評須通過環境部審查。經審核合於規定,核安會發給除役許可後,台電公司依除役計畫進行相關除役拆除作業。

除役階段

- 核電廠除役期間,核安會除就各廠除役拆除等細部計畫及安全作業進行審查,確認已妥善規劃用過核子燃料安全、輻射防護、放射性廢棄物 放射性廢棄物 (核安會)指具有放射性或受放射性物質污染之廢棄物,包括備供最終處置之用過核子燃料。

(台電公司)我國的法規將放射性廢棄物分為高放射性廢棄物及低放射性廢棄物兩類。除用過核子燃料及其經再處理所產生之萃取殘餘物以外,其它都稱為低放射性廢棄物。如受到放射性污染的用過手套、工作服、廢紙、廢樹脂、濃縮廢液及更換零組件等。 管理、人員安全等作業,並持續派員至現場執行現場作業查證,確認依計畫及程序書執行。 - 於除役計畫完成除役拆除各項作業後六個月內,經營者須檢送除役後之廠址環境輻射偵測報告及除役完成報告,報請核安會審查同意後,方會解除除役管制,經營者即可進行原廠址的再利用。

- 核安會於各核電廠除役期間,也會本於職責,持續執行安全管制作業,確認台電公司依規定執行除役作業,在符合安全及品質要求下,完成除役作業。

核廢料處理挑戰

核能發電長年伴隨的高低階核廢料問題仍未解決,尤其高階核廢料,即用過燃料棒的最終處置場址遲未確立。政府已明確表示,核能若無法妥善處理核廢料,就無法獲得社會共識,也難通過延役安全審查。目前核廢料處置進展如下:

- 低放最終處置計畫:101 年 7 月 3 日經濟部公告兩處低放處置建議候選場址(台東達仁、金門烏坵),因為兩處地方政府均未同意接受經濟部委託辦理公投,故無法繼續選址作業。台電公司在兩處均成立溝通組織,持續進行地方溝通以凝聚與建立選址共識。

- 高放最終處置計畫:台電公司參照國際原子能總署(IAEA)規範推動高放最終處置。惟高放選址地質調查缺法源,也遭抗爭停擺 (花蓮縣秀林鄉),迄今仍無法執行鑽探工作。台電公司目前採多元合作方式積極進行國際交流、學習各國高放處置經驗、引進最新技術。

- 推動高低放處置場選址法案:核廢設施為鄰避設施,世界皆然台灣也不例外,不論採取何種解決方案,都待立(修)法與社會各界凝聚共識後,方可順利推動。因此經濟部已成立放射性廢棄物處置專案辦公室,將透過公開透明的法制程序與公眾溝通,推動高低放處置場的選址法案,讓台電公司有法源可以推動核廢處置。

放射性廢棄物 放射性廢棄物 (核安會)指具有放射性或受放射性物質污染之廢棄物,包括備供最終處置之用過核子燃料。

(台電公司)我國的法規將放射性廢棄物分為高放射性廢棄物及低放射性廢棄物兩類。除用過核子燃料及其經再處理所產生之萃取殘餘物以外,其它都稱為低放射性廢棄物。如受到放射性污染的用過手套、工作服、廢紙、廢樹脂、濃縮廢液及更換零組件等。 安全管制

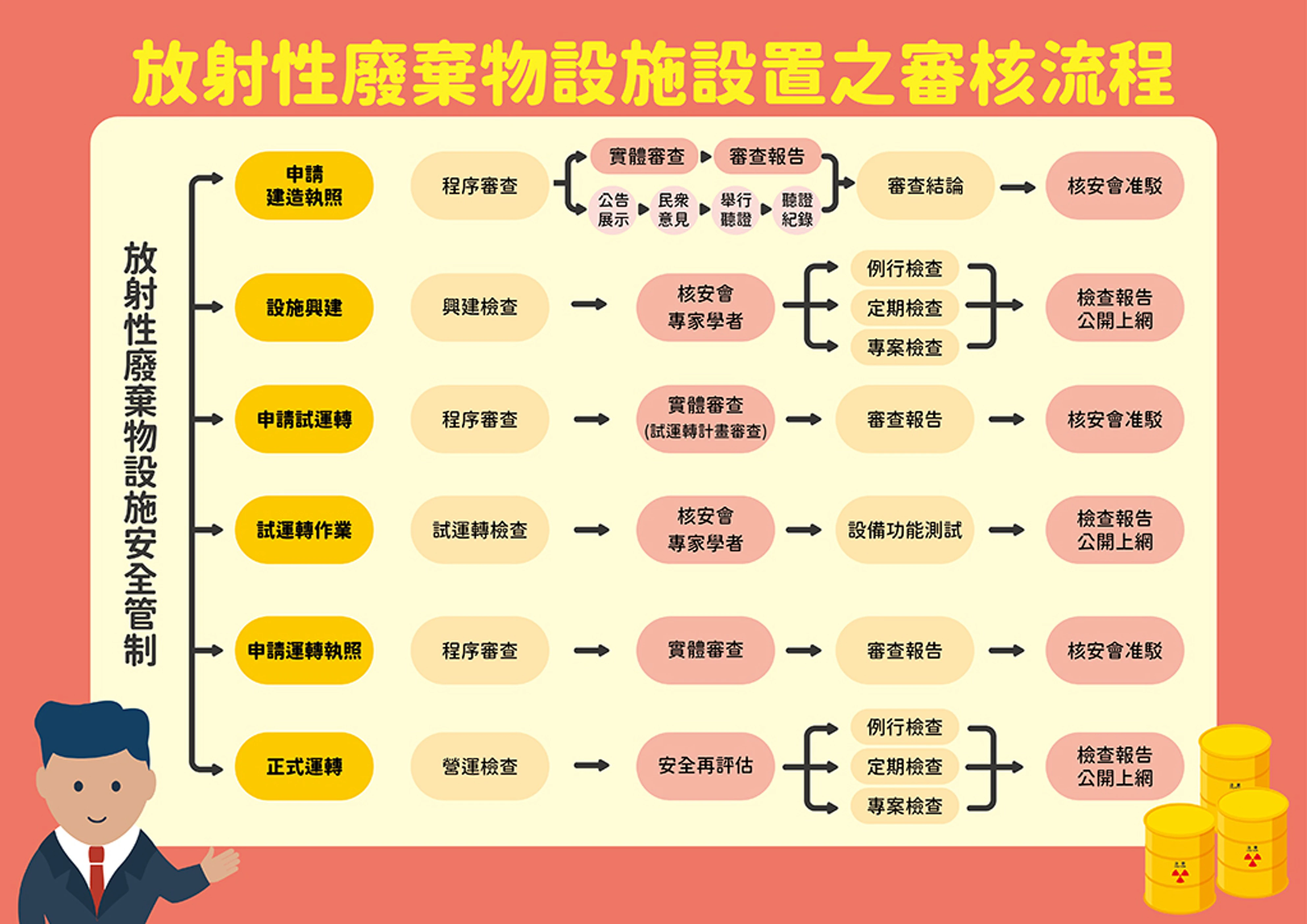

核安會對於放射性廢棄物設施的安全管制,採取建造執照與運轉執照的兩階段審核制度,同時在設施興建、試運轉與運轉期間執行安全與品質檢查,以確保放射性廢棄物的處理、貯存與運作安全。在建造執照申請階段,核安會將執行嚴密的安全審查並辦理聽證;設施興建完成後,核安會審查經營者提報的試運轉計畫,並進行相關作業檢查;完成試運轉後,經營者依法須提報最新版安全分析報告、設施運轉技術規範、試運轉報告、意外事件應變計畫等相關資料,向核安會申請運轉執照。在核安會核發運轉執照後,經營者才可以進行設施營運;運轉期間核安會也將派員檢查,為民眾做好安全把關工作。

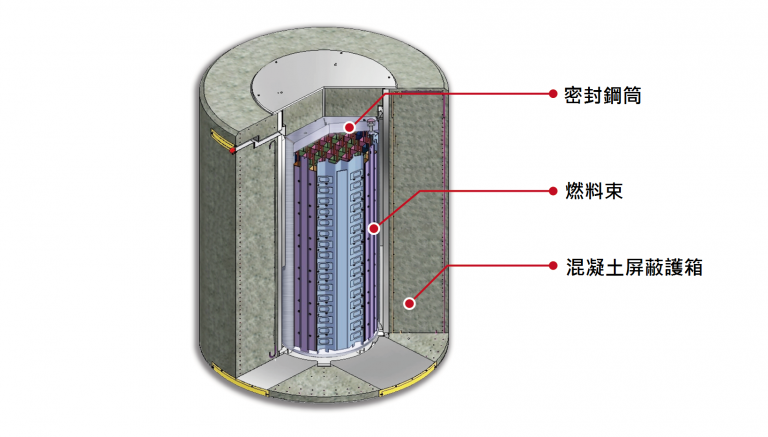

乾式貯存 乾式貯存 指用過核子燃料的存放方式,將用過核子燃料放在金屬密封鋼筒,內部填充惰性氣體,外面再使用混凝土護箱或金屬護箱作為輻射屏蔽,並且藉由自然空氣對流的被動式冷卻方式移除燃料衰變熱。 簡介

- 台電公司參照歐、美、日、韓等核能先進國家之作法規劃於各廠址內興建乾式貯存設施,貯存用過核子燃料。

- 台電公司核一、二廠室外乾式貯存設施採用獲美國核管會認可之混凝土護箱技術,將用過核子燃料置入密封鋼筒內並填充惰性氣體後加以密封,再將密封鋼筒置入混凝土護箱。

- 藉由金屬及混凝土做為屏障,將輻射與外部隔絕,重重防護,將環境和居民可能受到的影響降到最低。藉空氣自然對流作用,將熱量移除,完全不需要使用到水來冷卻。相較於用過燃料池及反應爐,必須維持相關冷卻水及電源系統,相對安全可靠。

乾式貯存 乾式貯存 指用過核子燃料的存放方式,將用過核子燃料放在金屬密封鋼筒,內部填充惰性氣體,外面再使用混凝土護箱或金屬護箱作為輻射屏蔽,並且藉由自然空氣對流的被動式冷卻方式移除燃料衰變熱。 推動現況

- 乾貯設施是核電廠除役的必要設施,核電廠進入除役階段後,必須先將用過核燃料移至乾貯設施,才能進行反應爐拆除等除役工作。

- 核一室外乾貯已於114年5月1日獲核安會核發設施運轉執照,刻正將兩部機反應爐內的用過核燃料逐步移出。

- 核二廠室外乾貯已於114 年 1 月 2 日開工,待完工取得運轉執照後,才能將反應爐內核燃料逐步退出,除役作業才得以全面推展。

- 核一、二、三室內乾貯計畫正辦理採購前置作業,預計於決標後5~6年可完工啟用。